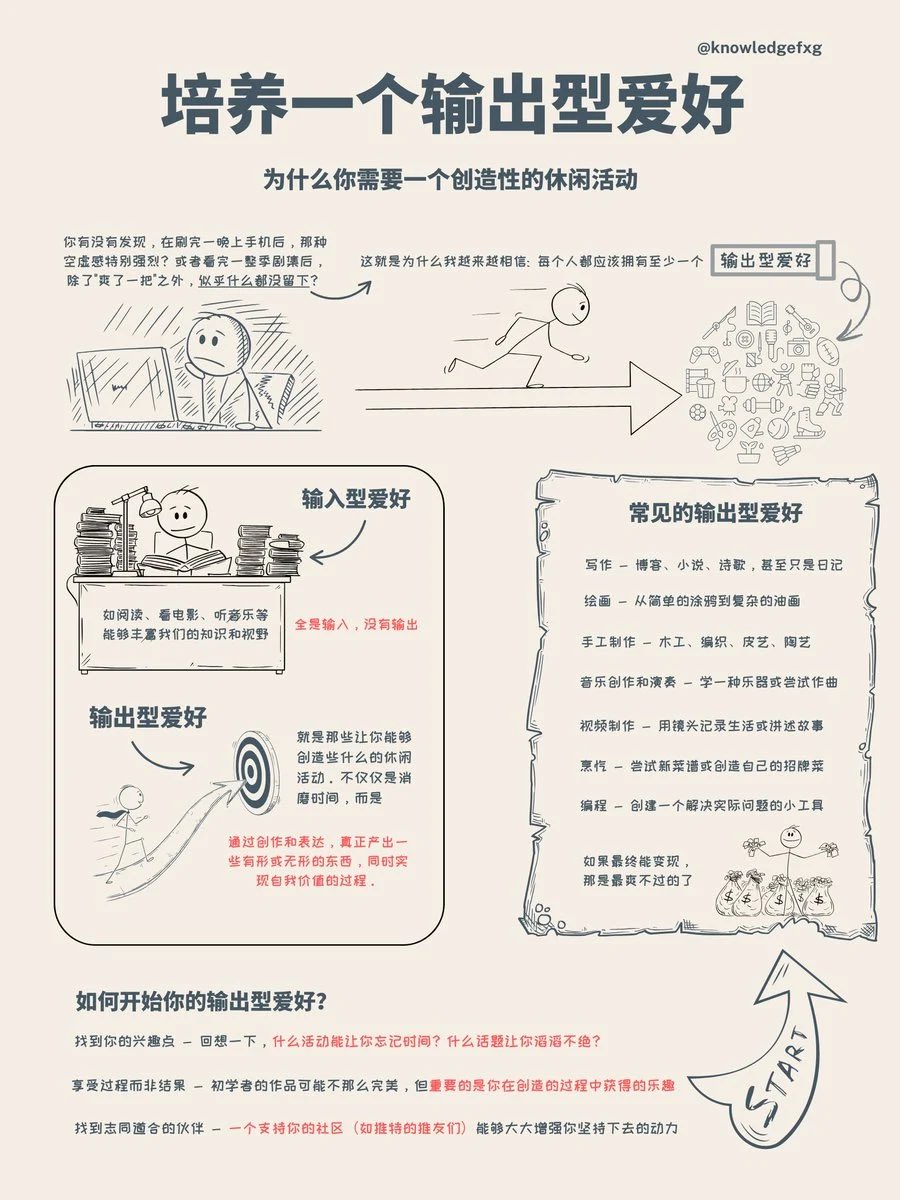

在人生的旅途中,我们都需要兴趣来点亮生活。兴趣像一缕火苗,在孤独、疲惫、压力袭来的时候,给我们带来温暖和慰藉。很多人习惯性的兴趣是“输入型”的:看电影、读书、刷剧、旅行……这些都像一场场美丽的盛宴,我们张开双臂去拥抱,却往往只是“感受”,而不曾“留下”。

然而,真正能滋养灵魂、赋予我们力量的,是那些“输出型”的兴趣爱好。输出型的兴趣,不仅是体验,更是创造;不仅是吸收,更是表达。它们让我们从被动的接受者,慢慢成长为生命的创造者。

输入与输出的区别

让我们先来看看两者的不同。

输入型兴趣,如同呼吸进来的空气:我们读一本书,看一部电影,听一段音乐,旅行到远方。它们像营养一样被吸收,但常常随着时间淡去。

输出型兴趣,则是呼吸出去的气息:当你把读过的书写成一篇书评,把看过的电影做成一档播客,把旅行经历整理成游记,你不再只是体验者,而是创作者。你的声音、你的视角、你的痕迹,开始在世界上留下印记。

对照表:输入型爱好 vs 输出型爱好

| 输入型爱好(吸收) | 输出型爱好(创造) | 转化方式示例 |

|---|---|---|

| 看电影 | 写影评、录制播客、拍同人短片 | 观影后写下三句感想,分享至社交平台 |

| 读书 | 写书评、做读书分享、录制有声笔记 | 每读完一章,就写一段心得 |

| 旅行 | 写游记、拍vlog、制作地图攻略 | 整理一次旅行的“Top 3 推荐” |

| 听音乐 | 写乐评、翻唱、制作混音 | 分享歌单并写简短点评 |

| 玩游戏 | 写攻略、录解说视频、设计Mod | 把一次通关经历做成教学视频 |

输入是滋养,输出是绽放。两者结合,才能让兴趣真正生长为力量。

为什么要培养输出型兴趣?

心理学告诉我们:人类最深层的需求之一,是“意义”。而意义往往来自连接和创造。输出型兴趣,正好满足了这一点。

- 让成长更深刻

很多人读了无数书,却常常说“记不住”。其实不是记不住,而是缺少了输出的过程。写下、讲出、创造的动作,会把零散的感受变成结构化的智慧。这就是心理学里所谓的“生成效应”。 - 建立人与人的桥梁

当你开始输出,你就会发现自己不再孤单。写影评的人,会遇见同样热爱电影的朋友;写游记的人,会吸引同样渴望远方的旅人。 - 获得自我效能感

哪怕只是写下一篇短文、录制一段音频、画一张小画,你都会真切地感受到:这是属于我、由我创造的成果。 - 潜在的价值变现

当输出不断积累,兴趣可能不再只是兴趣。一个博客、一档播客、一系列插画、一套课程,都可能成为副业甚至事业。

从输入到输出:一场灵魂的转变

很多人会担心:我没有才华,我的输出会不会太幼稚?这其实是最大的误解。输出不是为了完美,而是为了真实。

生命从不要求我们一开始就“惊艳”。一篇书评,也许只有几百字;一段音频,也许只是几分钟;一幅画,也许线条笨拙。但那份“留下痕迹”的勇气,才是真正重要的。

如何开始培养一个输出型兴趣?

你可以从最熟悉的输入开始,顺势过渡到输出:

- 喜欢读书 → 写书摘/书评

- 喜欢看电影 → 做简短影评

- 喜欢旅行 → 拍小短片或攻略

- 喜欢玩游戏 → 写心得或做教学视频

关键是:不要苛求完美,不要追求大而全。哪怕只是“写下一句感想”,也比什么都不做更接近真实的自己。

输出型兴趣的灵性意义

在更深的层面,输出型兴趣不仅是技能训练,更是一种灵魂的修行。输入时,我们仿佛是一片海,接纳一切流入的河流;输出时,我们仿佛成为一条河,奔腾不息地流向远方。海与河,本为一体,循环往复。

当你选择输出,你实际上是在向世界宣告:“我的存在,不只是接收,我也能给予。” 这种给予,会让你感受到一种深层的丰盈感。它让生命不再只是“填满”,而是“溢出”。

写在最后

培养一个输出型兴趣爱好,并不是让我们放弃享受,而是让享受更深刻,让生活更丰盈。它是一条由“消遣”走向“创造”,由“孤立”走向“连接”的路。

在这条路上,你会发现:

- 兴趣不再只是你和世界之间的对话,而是你和自己之间的对话。

- 输出不再只是表达,而是一种灵魂的绽放。

- 每一次留下的痕迹,都是一颗种子,会在未来某个时刻,开出意想不到的花。

愿你在人生的某个角落,悄然点亮一盏属于自己的灯。它可能是一支笔、一段音频、一幅画、一场分享。无论形式如何,那盏灯的光,终将温暖你,也温暖他人。

-870x570.png)